Di Michele Savino

Restituire veridicità alla parola, spogliandola degli orpelli strumentali e di qualsivoglia ipocrisia, renderla nuda e autentica, così da riscoprirne l’originario suono e valore. L’arduo compito dei poeti li porta spesso ad essere ignorati e incompresi, perché, certo, ogni parola vera, che coraggiosamente dice se stessa, non è mai rassicurante e piacevole; si potrebbe collocare il poeta agli antipodi della figura del demagogo, osannato dalla folla in virtù del suo linguaggio menzognero e illusorio.

La parola poetica è sempre esatta, disarmata e disarmante, richiede tempo e pazienza; all’opposto la parola demagogica, o peggio la chiacchiera, è naturalmente ambigua e accattivante:

La chiacchiera è l’esatto opposto della parola poetica. La chiacchiera è pannicello caldo, è uno strano miscuglio di simpatia e cattiveria, è un ansiolitico che produce dipendenza, esprime il bisogno di facili intese immediate, si basa sul risaputo e sul pettegolezzo, è l’uso deteriore della parola, impedisce ogni possibile intensità. La si incontra molto frequentemente in famiglia e nella parentela (esempio classico: il pranzo di Natale), nei luoghi di lavoro tra colleghi (compresi i luoghi intellettuali: università, case editrici e giornali), e in ogni tipo di associazione. La chiacchiera si infiltra anche nei bei rapporti di amicizia e di amore, corrodendone i valori. La chiacchiera si trasforma facilmente in linguaggio politico ufficiale e burocratico, e il suo traguardo estremo di superficialità e dissennatezza, assoluta disumanità, è la dichiarazione di guerra.1

La purezza linguistica accompagna la sincerità poetica, veicolandone la laconica autenticità, l’irriducibile intensità; l’importanza della poesia risiede nella sua facoltà di salvaguardare la verità del linguaggio, sottraendolo al quotidiano abuso strumentale. La parola poetica è, per sua stessa natura, esatta e concreta, estranea a qualsivoglia menzogna imperante o ipocrisia; è parola salvifica e, proprio per questo, ignorata dai più.

Quando una poesia non è sincera, il lettore lo percepisce subito, si sente preso in giro, si annoia, procede faticosamente nella lettura, magari l’interrompe prima di terminarla. Poeta è colui che scrive sinceramente, che coraggiosamente, o per grazia del fato, si è reso impermeabile all’ipocrisia linguistica dominante; la parola poetica non recita mai, non finge un ruolo o una parte, ha il coraggio di dire, di dirsi esattamente.

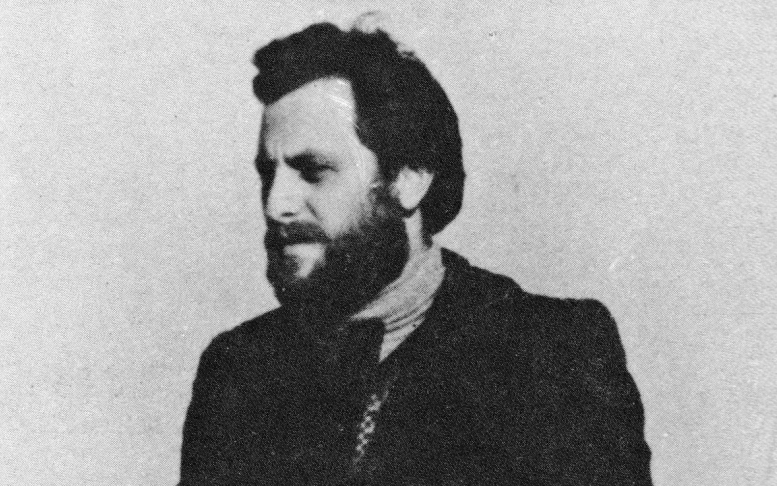

Salvatore Toma, poeta salentino nato a Maglie nel 1951 e prematuramente scomparso nel 1987, ebbe il singolare pregio di una completa estraneità all’ipocrisia, tanto nell’opera, quanto nella vita. Amava definirsi “puro e semplice e ribelle”, dotato di notevole lucidità polemica, mal sopportava la falsità della commedia umana, fatta di compromessi e opportunismi; Toma si sentiva a suo agio nella natura selvaggia, in compagnia degli animali selvatici, anch’essi puri, semplici e ribelli, che frequentemente compaiono nelle sue poesie.

Sarebbe interessante riscoprire questo grande poeta, ancora poco letto e conosciuto, partendo proprio dalla lettura di alcune delle poesie più pungenti ed incisive presenti nella sua ultima raccolta Forse ci siamo (1983), dove l’invettiva contro le convenzioni sociali si fa apertamente dura e diretta, magari scomoda, com’è scomoda la verità:

NATALE

Odio questo squallido evento

come odio la triste pasqua

e le feste patronali

effervescenti di prediche e di santi

odio questo ripetersi nascente

portatore di morte

e di solitudine atroce

come odio le falsità

le scuse il raggirarsi tacito

delle strette di mano.

Odio questa farsa

dove assurdi omicidi

d’innocenti animali da cortile

si consumano la sera nelle case

con raggelante violenza

e inaudita fantasia.

Odio la belva umana

che è in noi indistruttibile

compiaciuta mascherata

con anniversari con feste con regali.2

Tramite il tagliente candore e la disarmante sincerità dei versi di Toma, ciascun lettore è portato a provare un po’ di intimo imbarazzo nei confronti di quella teatralità umana che tanto assurda ci sembrava da bambini e che poi, crescendo, abbiamo imparato ad interiorizzare ed accettare supinamente. Potrebbero, a tal proposito, tornare alla mente le illuminanti parole di Tolstoj sull’ipocrisia umana:

Gli uomini sono arrivati a uno stato così sorprendente, il loro cuore si è talmente indurito, che essi non vedono, non sentono, non comprendono.

Gli uomini vivono, già da lungo tempo, contrariamente alla loro coscienza. Se non vi fosse ipocrisia, non potrebbero continuare a vivere così. Questo ordinamento sociale, contrario alla loro coscienza, continua a esistere solo perché mascherato dall’ipocrisia.3

Il fatto che le parole di Tolstoj e i versi di Toma esprimano un pensiero affine a distanza di quasi un secolo, lascia ben poche speranze sulla possibilità di un eventuale cambiamento:

Devo non vedere

devo non sentire

devo non capire

devo non pensare

non desiderare non fremere

se voglio vivere non devo!

ma farmi formica questo sì

catena di montaggio.

Di falchi di lontre di brughiere

parlarne è pericoloso.4

Forse una possibile soluzione risiede proprio in una riscoperta da parte dell’uomo delle sue irriducibili fondamenta animali, che lo restituiscono alla natura in quanto parte integrante di essa e non più come temibile avversario:

Vorrei pregarvi di smetterla

perché ci avete uccisi

resi nient’altro se non nevrosi

paura terrore

impossibilità di dormire.

Da quanto non facciamo

un sonno vero

un sonno animale?

vorrei pregarvi di smetterla

di metterla a tacere

quest’esistenza massacrante

fatta di tremori di sospiri

di sospetti

d’angosciosa indifferenza.5

E bravo Toma, che spari poesie come proiettili contro il tacito velo dell’ipocrisia, grazie per la libertà, la follia e il coraggio senza i quali non potrebbe esistere alcuna autentica creazione poetica.

Note

- Cesare Viviani, La poesia è finita. Diamoci pace. A meno che…, il melangolo, Genova 2018, pp. 65-66. ↩︎

- Salvatore Toma, Poesie (1970-1983), Musicaos Editore, Neviano 2020, p. 325. ↩︎

- Lev Tolstoj, Il regno di Dio è in voi, goWare, Firenze 2023, p. 298. ↩︎

- Salvatore Toma, op. cit., p. 324. ↩︎

- Ivi, p. 344. ↩︎